Unirea Slobozia - FC Buzau

«Die spielen aber nicht in Arad», meint Carlo Farsang. Die Aussage des Asphalt Cowboys, den ich in Craiova wieder zufällig an einem Spielfeldrand in Osteuropa getroffen habe, lässt mich aufhorchen. Tatsächlich: Weil der rumänische Erstligist UTA Arad seinen Rasen wechselt, weicht der Klub vorübergehend nach Oradea aus. Da unser Duo dort bereits für das Pokal-Duell des lokalen FC Bihor vorstellig wurde, ändern wir kurzfristig unseren Reiseplan: Statt Westrumänien visieren wir neu ein weiteres Bukarester Stadtderby sowie einen Spielbesuch in Slobozia an.

So finden wir uns am Montagnachmittag auf der Rückbank eines hellblauen Opels wieder. Fahrer ist Ilie Dobre, pensionierter Sportkommentator und mit 35 Sekunden Weltrekordhalter für den längsten ununterbrochenen Torschrei eines Radio-Kommentators. Nebenbei hält der vielfach ausgezeichnete Autor acht weitere Weltrekorde, darunter auch jenen für den längsten Torschrei mithilfe eines einzigen Atemzugs (68 Sekunden). Auf dem Beifahrersitz hat Emanuel Roşu Platz genommen, ebenfalls eine bekannte Person in der Berichterstattung rund um den rumänischen Fussball. Im Gegensatz zum zierlichen Dobre ist Roşu ein Schrank von Mann, lächelt – wenn überhaupt – kaum sichtbar, ist aber sehr gutmütig. Gemeinsam mit Dobre hat er ein Projekt lanciert, um weniger attraktive Spiele auf etwas andere Art zu kommentieren und so eine neue und jüngere Zielgruppe zu erschliessen und für den rumänischen Fussball zu begeistern.

Dieses Mal heisst das Ziel Slobozia, eine Stadt gelegen in der Bărăgan-Ebene etwas über 100 Kilometer östlich der Hauptstadt Bukarest. Dort empfängt Unirea Slobozia den FC Buzau zum Lokalduell, wobei die Partie der zweiten Liga nur aus geografischer Sicht die Bezeichnung «Derby» verdient. Meine Frage, warum das Spiel an einem Montagnachmittag angepfiffen wird, beantwortet Emanuel knapp mit: «TV.» Ansonsten wird er, wenn wir über Fussball sprechen, gerne ausführlich. So erfahren wir, dass der FC Buzau den Nachfolger des einstigen Klubs Gloria Buzau verkörpert und das rumänische Unterhaus – mit wenigen Ausnahmen – trotz tiefem Interesse und maroden Stadien als reine Profiliga organisiert ist. Emanuel lässt auch durchblicken, dass ihn die Niederlage «seines» FCSB am Vorabend im von uns besuchten Stadtderby gegen Rapid (in diesem verlinkten Beitrag finden sich am Ende einige Bilder davon) traurig gestimmt hätte. Beim krassen Konträr zum Ligaalltag waren über 40’000 Menschen zugegen und auch die obligaten Böller- und Spruchbandduelle lieferten sich die beiden Kurven. Nur bei der Verpflegungsvielfalt haperte es auch im Nationalstadion.

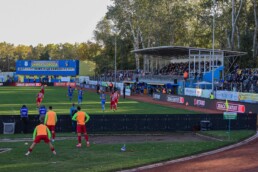

Trotz der ungewohnten Anspielzeit haben sich 900 Zuschauer im Stadion von Unirea eingefunden. Das prächtige Herbstwetter bringt Kommentator Dobre in seinem Anzug unter der prallen Sonne gehörig ins Schwitzen, der Routinier bewahrt im improvisierten Studio aber seine ernste Miene und kommentiert das 0:1 aus Sicht der Gastgeber souverän.

Nach dem Spiel werden wir von einem Bekannten Dobres zum Essen eingeladen. Auch wenn wir kaum etwas verstehen, ist es ein kurzweiliger Abend. Einmal dreht sich Emanuel nach einem Austausch mit Dobre zu uns, während dieser umständlich durch einen Karton-Strohhalm seinen Erdbeer-Milchshake schlürft. Auf ein Video, das seinen Geschäftspartner im Eifer des Kommentierens zeigt, sagt er freudig: «You know, Mr. Dobre is now a Tiktok-sensation!»

CS Universitatea Craiova - FC U 1948 Craiova

Trotz einer Viertelmillion Einwohner wirkt Craiova unscheinbar. Der Stadtkern ist herausgeputzt, aber überschaubar. Für Touristen zählt die siebtgrösste Stadt Rumäniens nicht zu den primären Zieldestinationen im Land und auch aus wirtschaftlicher Sicht erfährt das Zentrum der «Kleinen Walachei» weit weniger Aufmerksamkeit als die drei Autostunden östlich gelegenen Hauptstadt Bukarest.

Anders sieht es im Fussball aus. Dieser existiert in der Stadt seit 1948, als der Sportverein «CSU Craiova» gegründet wurde. In Anlehnung an die lokale Universität benannte er sich in den Folgejahren in «CS Universitatea Craiova» um und spaltete sich 1992 in Form der Fussballabteilung unter dem Namen «FC Universitatea Craiova» vom Polysportverein ab. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus in Osteuropa ging der Klub vom staatlichen Träger – in diesem Fall die städtische Universität – in private Hände über. Diese Transformation ging in vielen ehemaligen kommunistischen Staaten ohne juristische Sorgfalt über die Bühne und die Privatbesitzer, meist zwielichtige Geschäftsmänner oder Oligarchen, verstanden wenig von Klubmanagement.

2005 gelangte der finanziell angeschlagene Zweitligist aus Craiova in die Hände des Medienmoguls Adrian Mititelu, der erheblich in dessen sportliche Wiederauferstehung investierte. 2010 engagierte er dafür unter anderem den früheren rumänischen Nationaltrainer Victor Piturca. Diesen entliess er nach einem halben Jahr, worauf Piturca auf eine hohe Abfindung pochte, die den Klub in die Insolvenz geführt hätte. Mititelu zahlte nicht und der rumänische Verband entzog seinem Klub daraufhin die Lizenz für die ersten beiden Ligen. Rechtsstreitigkeiten führten die Parteien bis vor den internationalen Sportgerichtshof, 2014 wurde der FC Universitatea Craiova schliesslich aus dem Vereinsregister gestrichen. Weil durch diesen Konflikt das neugebaute Stadion – eine mit EU-Fördergeldern bezahlte Propaganda-Baute – plötzlich ohne Nutzer dastand, riefen die lokalen Behörden rund um Craiovas Bürgermeisterin Lia Olguta Vasilescu 2013 den Klub «CS Universitatea Craiova» ins Leben, der vom rumänischen Fussballverband begünstigt ein Startrecht für die 2. Liga bekam. Die Mannschaft stieg nach der ersten Saison auf.

Als Reaktion darauf gründete der trotzige Mititelu 2017 den «FC U 1948 Craiova» und startete mit ihm in der 4. Liga. Nach erfolgreichen Jahren und drei Aufstiegen spielt der Klub seit 2021 wieder erstklassig. Zum speziellen Stadtderby kam es – die hier beschriebene Ausgabe inkludiert – bisher sieben Mal, Mititelus FC U gewann ein einziges davon. So wird das in Unterzahl erkämpfte 1:1 vor 14’885 Zuschauern von den älteren Semestern in der Peluza Sud in einer bisher enttäuschenden Saison denn auch als Erfolg gewertet, während die von jüngeren Fans geprägte Peluza Nord enttäuscht den Gesängen der Gegenseite lauscht.

Bis heute wird in Craiova nicht nur auf dem Rasen und den Rängen um Ruhm gekämpft, sondern auch im Gerichtssaal. Von den historischen Erfolgen des Ursprungsvereins wird dem «FC U 1948 Craiova» derzeit einzig der Pokalsieg 1993 attestiert, während die rumänische Liga und diverse Richter dem städtischen Klub die historischen vier Meisterschaftstitel und die fünf Pokalsiege aus dem 20. Jahrhundert zusprechen. Im Gegensatz zum Rivalen darf dieser auch den Namenszusatz «Universitatea» sowie das ursprüngliche Logo nutzen.

Dualismus ist im osteuropäischen Fussball kein Einzelfall. In Bukarest – mit dem FCSB und CSA Steaua Bucuresti – wie auch in Timisoara (mit SSU Politehnica Timisoara, FC Politehnica Timisoara und ACS Poli Timisoara) gibt es mehrere Teams, die sich als rechtmässige Erben ruhmreicher Grossklubs sehen. Auch im bulgarischen Fussball oder in ehemaligen Sowjetstaaten bestehen innerstädtische Feindschaften, die auf oben beschriebenen Umständen gründen.

Jiul Petrosani - CSO Turceni

Stromleitungen hängen über die von Schlaglöchern gezeichnete Strasse. Auf der einen Seite liegt das überwucherte Bahntrassee, auf der anderen Häuser mit unverputzten Aussenwänden. Bei gutem Wetter hätte man wohl durchaus eine schöne Aussicht gegen die Berge hin. Heute ist jedoch alles grau, ein triefender Herbsttag, die Wolken erdrückend, es regnet Bindfäden und ist kalt.

Vielleicht inszeniert die Witterung Anfang November Petrosani als besonders trostlos. Gewiss versprüht die Stadt im Jiu-Tal am gleichnamigen Fluss in den Karpaten an einem warmen Sommertag einen ganz anderen Charme. Und doch ist die Szenerie symptomatisch für den Ort, der einst das Zentrum eines Bergbaureviers und Mittelpunkt der rumänischen Kohleförderung darstellte.

Von den Zechen aus der kommunistischen Zeit existiert heute nur noch jede vierte, die regionale Wirtschaft ist unter Kosten- und Klimadruck zusammengebrochen. Strukturwandel sowie fehlende Perspektiven führten zu Massenarbeitslosigkeit und massiver Abwanderung und machten aus der Industrieregion ein Notstandsgebiet. Jene Arbeiter, die geblieben sind, sterben früh an Staublungen. Von den versprochenen Subventionen aus der EU-Kommission rund um den europäischen «Green Deal» fehlt in der Gegend bisher jede Spur.

An bessere Tage erinnert in der Bergbaustadt auch das überdimensionierte «Stadionul Petre Libardi», dessen nasse Sitzschalen von den 150 Zuschauern grösstenteils gemieden werden. Der Stehplatzsektor hinter dem Tor bleibt verwaist. Vorbei sind in Petrosani die Zeiten von Fangruppen wie den «Black and White Miners» oder «Noi Din Vale», die eine Freundschaft zu Anhängern von Universitatea Cluj und eine Feindschaft nach Hunedoara pflegten. Auf dem tiefen Geläuf gibt es viel Geschrei und kaum Spektakel; zum Schluss steht für Jiul ein 4:1 gegen Turceni zu Buche. Jubel für die Herren in Schwarz-Weiss – eine farbliche Hommage an kohleverdreckte Untertagearbeiter.

CS Corvinul Hunedoara - Unirea Dej

«Im Winter ist der Schnee ein Problem, im Frühling und Herbst liegt Schlamm auf den Strassen und im Sommer sind die Busse meist defekt», resümiert der Reiseführer desillusioniert die öffentliche Verkehrslage in Hunedoara. Ganz so prekär präsentiert sich diese in der Realität dann aber nicht, und mit der Burg besitzt Eisenmarkt, wie die Stadt aufgrund ihres einstigen Eisenwerks auf Deutsch heisst, gar eine der zentralen Sehenswürdigkeiten der Region Siebenbürgen. Obschon Fürst Vlad III., das historische Vorbild Draculas, nie Besitzer des imposanten Schlosses der Corviner war, nutzt die städtische Standortförderung die Legende um den «Blutgrafen», um Touristen aus dem Ausland anzulocken.

Der Fussball in Hunedoara besitzt nämlich seit geraumer Zeit keine internationale Anziehungskraft mehr. Der letzte – und einzige – Auftritt auf europäischer Bühne rührt aus der Saison 1982/83, als der FC Corvinul im Uefa-Pokal erst den Grazer AK und dann den FK Sarajevo empfing. In den Folgejahren erlebte der Klub aus Eisenmarkt einen schleichenden Niedergang, der 2004 mit der Insolvenz sein unrühmliches Ende fand. Fast zwei Jahrzehnte lang sollten sich fortan verschiedene Klubs um das Erbe des FC Corvinul streiten – eine Situation, die erst 2022, mitunter dank einer Kampagne der Ultras zum Rückkauf der Markenrechte, mit einem Kompromiss endete. In der Saison 2022/23 gelang dem neu gegründeten und in die dritte Liga integrierten «CS Corvinul 1921 Hunedoara» sogleich der Aufstieg. Auch in der zweiten Liga Rumäniens agiert der Klub bisher äusserst erfolgreich. Mit einem 4:0 gegen Unirea Dej verteidigt er den zweiten Platz in der Tabelle weiter souverän.

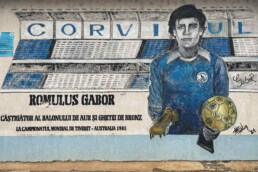

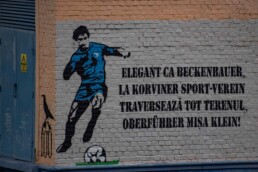

Dies entspricht dem Gusto der 1350 Zuschauer und besonders der unermüdlichen «Peluza Nord», die im Süden des Stadions steht und eine Freundschaft zu Fans von UTA Arad pflegt. Ihre Vereinsliebe bringen die Anhänger rund um die Gruppen «Distrikt Ultra’» und «Ultras Korp» nicht nur akustisch, sondern auch in Form zahlreicher Graffitis und Murals bis über die Stadtgrenzen hinaus zum Ausdruck.

Mit dem sportlichen Höhenflug scheinen auch die seit 2017 angekündigten Pläne für ein neues Stadion wieder konkreter zu werden. Denn Hunedoaras Lokalpolitiker träumen gross: Eine Machbarkeitsstudie der städtischen Behörden zeigt ein modernes Stadion mit zwei Rängen und über zehntausend Sitzplätzen, das auch für Spiele auf dem internationalen Parkett geeignet sein soll. Derzeit bremst jedoch ein Gerichtsstreit hinsichtlich der Bauauflagen die Umsetzung des Projekts, was im Sommer gar die Aussetzung der öffentlichen Ausschreibung zur Folge hatte.

So ist es realistisch, dass Corvinul doch noch länger im seit 1960 bestehenden Stadion beheimatet sein wird. Dieses trägt den Namen des ehemaligen Corvinul-Verteidiger Michael «Mișa» Klein, der über 300 Spiele für den Klub absolvierte und 90 Mal für das rumänische Nationalteam auflief. 1993 verstarb Klein im Training bei seinem damaligen Klub Bayer Uerdingen an einem Herzversagen. Bei der Umbenennung der Spielstätte merkte Eugen Evu, ein Schriftsteller aus Hunedoara, an: «Mișa kehrt in eine Stadt zurück, in der die Hochöfen erloschen sind, nicht aber die Flamme.»

FC Bihor Oradea - FC Dinamo Bucuresti

In Oradea wird Profisport in der höchsten Liga und im Europapokal betrieben – allerdings im Wasserball. Im Fussball ist der Ort unweit der ungarischen Grenze nicht derart erfolgreich, obschon die Annalen der 180’000-Einwohner-Stadt eine Vielzahl an Vereinsnamen bergen. Der jüngste von ihnen ist der nach dem gleichnamigen Gebirge benannte FC Bihor Oradea, der 2022 – sechs Jahre nach seiner Insolvenz – neugegründet und in die dritte Liga integriert wurde.

Die Wurzeln des Klubs reichen bis 1958 zurück, als er unter dem Namen Crisul Oradea ins Leben gerufen wurde. Seit der Auflösung des sportlichen Aushängeschilds Clubul Atletic Oradea (CAO) fünf Jahre später setzt er die städtische Fussballtradition fort. CAO war der einzige rumänische Klub, der in zwei Ländern den Meistertitel erringen konnte: 1944 reüssierte er als Nagyvaradi AC in Ungarn, 1949 gelang ihm unter dem Namen IC Oradea das Kunststück auch in der rumänischen Liga. 1956 ergänzte der Klub, diesmal als Progresul Oradea, sein Palmarès um die Cup-Trophäe Rumäniens.

Davon ist der FC Bihor weit entfernt. Immerhin führt er in der Liga ungeschlagen seine Staffel an und kämpft mit 100 anderen Drittligisten – aus neun weiteren Divisionen – um einen der fünf Aufstiegsplätze. Im Cup hat der Klub in einer Hammergruppe mit vier Erstligisten hingegen kaum Chancen auf den Einzug in die K.o.-Phase. Einer davon ist Dinamo Bukarest, der bei einem Aufstieg Bihors bald schon zum Konkurrenten in der Liga avancieren könnte, zumal sich der Klub in der Krise befindet. Auch beim Cup-Duell hat der Vorletzte der Superliga Mühe und wird seiner Favoritenrolle nur bedingt gerecht. Prompt müssen die Hauptstädter in der Schlussphase den Ausgleich zum 1:1 hinnehmen, der im Iuliu-Bodola-Stadion für grossen Freudentaumel sorgt. Dieses ist mit 8000 Zuschauern gut gefüllt – nur die einstige Haupttribüne ist gesperrt und wartet seit über 15 Jahren vergeblich auf eine Renovierung.

Universitatea Cluj - CFR Cluj

Das bekannte Filmzitat «Some men just want to watch the world burn» auf einer Zaunfahne vor der Heimkurve von Universitatea Cluj bringt mich zum Schmunzeln. Es beschreibt den Aufenthalt in Rumänien äusserst passend, wo dank günstigen Terminierungen im Pokal und in der Liga der Besuch vierer Derbys innert fünf Tagen möglich ist. Bereits die grosse Choreografie zum Einlauf der Teams, untermalt von der Klubhymne zur Melodie von Beethovens Ode an die Freude, liess erahnen, dass die «Freu(n)de schöner Götterfunken» auch bei diesem Lokalduell auf ihre Rechnung kommen würden.

In der städtischen Beliebtheitsskala liegt Universitatea Cluj – entgegen der internationalen Wahrnehmung – deutlich vor dem Rivalen CFR. Zwar ist der Eisenbahnerverein wesentlich erfolgreicher und regelmässig in europäischen Wettbewerben zu Gast, eine breitere Basis besitzt allerdings der 1919 von Studenten gegründete Multisportklub mit einer einzigen Trophäe (vom Cupsieg 1965) im Palmarès. 2015 wäre beinahe die zweite hinzugekommen, stattdessen folgte nach der Niederlage im Cupfinal ein sportlicher Niedergang, der bis in die Viertklassigkeit führte. Seit Sommer 2022 zählt «U Cluj» wieder zum Teilnehmerfeld der ersten Liga.

Grüsse aus der Heimat eines weinroten Eisenbahnvereins aus Klausenburg. pic.twitter.com/BNGSZaLTfV

— Andrin unterwegs (@andrinunterwegs) November 2, 2023

Cluj ist mit 290’000 Einwohnern das zweitgrösste Zentrum des Landes und blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Der Vertrag von Trianon gliederte Siebenbürgen nach dem Ersten Weltkrieg an Rumänien. Klausenburg hiess fortan Cluj, Siebenbürgen wurde zu Transsilvanien. Zwei Jahrzehnte später war es der zweite Wiener Schiedsspruch, der Nordsiebenbürgen – und damit auch die Stadt Cluj – wieder Ungarn vermachte, bis mit den Beschlüssen der Pariser Friedenskonferenz die Region 1947 endgültig an Rumänien zurückfiel.

Auch nach den beiden Weltkriegen blieb Cluj nicht von nationalistisch motiviertem Gebaren verschont. Mitte der 1970er-Jahre fügte der rumänische Herrscher Nicolae Ceaușescu der Stadt die antike Bezeichnung «Napoca» hinzu, um die gesellschaftliche Wahrnehmung einer Abstammung der Rumänen vom Volk der Daker zu etablieren. Im Volksmund hat sich der Zusatz jedoch nie etabliert.

Die Innenstadt weist zahlreiche historische Gebäude auf, die von Renaissancebauten, über prunkvolle Barocktheater bis hin zu Belegen der kommunistischen Zeit reichen. Ein Blickfang stellt auch die Cluj Arena am Ende des Stadtparks dar, besonders aufgrund der gegenversetzten Seitentribünen, die von niedrigeren Hintertortribünen ergänzt werden. Diese sind beim Stadtduell mit 25’026 Zuschauer beinahe vollständig bevölkert und bergen drei Stimmungszentren: In der «Peluza Sepcile Rosii» rund um die Gruppen Groparii, Boys und jener aus der Plattenbausiedlung Manastur, im Unterrang der Gegengerade sowie im ausverkauften Gästeblock der «Peluza Visinie». Mit einem 1:1 endet das Derby wie bereits am Vorabend in Bukarest mit einem Unentschieden, was dem Format des rumänischen Cups geschuldet keine Überraschung darstellt.

CSA Steaua Bucuresti - FC Rapid Bucuresti

«Steaua inseamna CSA», steht an einer Hauswand in der rumänischen Hauptstadt Bukarest gesprüht. Übersetzt lesen sich die drei Worte als «Steaua bedeutet CSA» und sollen zum Ausdruck bringen, dass der aktuelle Zweitligist CSA Steaua Bucuresti der rechtmässige Nachfolger des erfolgreichsten Klubs Rumäniens ist. Dieser wurde 1947 als Armee-Sportklub gegründet und erlebte seine Sternstunden in den 1980er-Jahren. Nebst zahlreichen nationalen Titeln gewann der Klub 1986 auch den Europapokal der Landesmeister und stellte das Lieblingsteam der Diktatorenfamilie um Oberhaupt Nicolae Ceaușescu dar.

Umkämpfter kommunistischer Scherbenhaufen

Mit der Hinrichtung der Ceaușescus endete 1989 das kommunistische Regime in Rumänien, was auch die nationale Sportlandschaft veränderte. Profiklubs wurden in langwierigen und intransparenten Prozessen privatisiert und von ihren staatlichen Trägern entkoppelt, was im Fall des Armeeklubs «CSA Steaua Bucuresti» auch mit einer Namensänderung hin zu «FC Steaua Bucuresti» einherging. 2003 gelangte der niedergewirtschaftete Verein schliesslich in den Besitz von George «Gigi» Becali, einem der zwielichtigsten Geschäftsleuten des Landes.

Becali kam – wie praktisch jeder Klubpräsident in Rumänien – mehrere Male mit dem Gesetz in Konflikt und trat 2013 wegen unrechtmässiger Übertragung von Grundbesitz und Korruption eine mehrjährige Haftstrafe an. Dies forcierte die Bestrebungen des Verteidigungsministeriums, die einst staatliche Marke «Steaua Bucuresti» aus der Versenkung zu hieven. Es folgte ein jahrelanger Rechtsstreit, bei dem Becali unter anderem die Namensrechte verlor und seit 2017 sein Team offiziell nur noch unter der sperrigen Bezeichnung «SC Fotbal Club FCSB SA» und mit adaptiertem Wappen auflaufen lassen darf.

Geteilte Fanszene und fehlende Basis

Seine finanzielle Schlagkraft und den Platz in der höchsten Spielklasse konnte der umbenannte Hauptstadtklub hingegen behaupten, verlor aber einen Teil der Anhängerschaft: Die Gruppen Banda Ultra‘, Glas, Hunters, Outlaws, Shadows, South Boys, Stil Ostil und Vacarm aus der Peluza Sud zogen ob den Eskapaden des Mäzens die Konsequenzen und unterstützen seither – in einer optischen Mischung aus Basler Muttenzerkurve und ZSKA Moskaus Sektor A – das Bukarester Armeeteam in der – damaligen – vierten Spielklasse. Die Peluza Nord rund um ihren dubiosen Anführer Gheorghe Mustata blieb Besitzer Becali und seinem FCSB hingegen treu.

Trotz der Teilung auf den Rängen ist es ein äusserst stimmungsvoller Abend, den die 13’678 Zuschauer beim Cup-Heimspiel zwischen dem unterklassigen CSA und Erstligist Rapid Bukarest erleben. Da der rumänische Pokal zu Beginn in einer Gruppenphase ausgespielt wird, ehe es in die K.o.-Phase geht, ist auch das Resultat in Form eines 0:0 in diesem für beide Seiten wichtigen Spiel keine Überraschung. Obschon die Kurven voll und die Affiche klangvoll sind, bleiben im neugebauten Ghencea-Stadion zahlreiche Sitzschalen leer – und untermauern damit: Dem Armeeklub fehlt die breite Basis.

Der Multisportverein – so spielt etwa die Wasserball-Abteilung wenige Stunden vor den Fussballern in der Champions League gegen Novi Belgrad – ist noch immer Teil des rumänischen Verteidigungsministeriums und kann sich damit laut dem nationalen Sportgesetz nicht für die höchste (und einzige Profi-)Liga des Landes qualifizieren. Statt in emotionalen Stadtderbies tritt CSA im Wochenturnus gegen Dorfklubs aus Selimbar oder Tunari an. Nebst unattraktiven Gegnern gibt es aber noch einen triftigeren Grund, der potenzielle Anhänger argwöhnisch bleiben lässt: Der Verein verschlingt Gelder aus dem Staatshaushalt eines Landes, in dem ein wesentlicher Teil der Bevölkerung an der Armutsgrenze lebt.

Hallescher FC - SSV Jahn Regensburg

Hätte der Hallenser Barockkomponist Georg Friedrich Händel sein Oratorium «Messias» doch nur 282 Jahre später komponiert! So muss Stürmer Dominic Baumann einspringen, der zwar einen leicht untersetzten und dicklichen Messias abgibt, mit seinem Torriecher aber am ehesten noch die Rolle des Heilsbringers beim Tabellenvorletzten verkörpert. Diesen brauchen sie in der Stadt an der Saale mehr denn je, soll die Drittliga-Saison nicht in einer bösen Überraschung oder – um im musikalischen Kontext zu bleiben – in einem Requiem enden.

Nicht minder überrascht war ich, als der Anhang aus Halle beim Gastspiel in Essen im Januar dem wohl bekanntesten Sohn der Stadt eine grosse Choreografie widmete, wirkte die Unterstützung der Rot-Weissen auf mich doch stets «typisch ostdeutsch». Anders gesagt: Beinharte Kerle, simple Trommelrhythmen und Anfeuerungsrufe wie «Erfurt Halle – nur Kaputte» hätten Händels frommes Publikum wohl ziemlich irritiert. Auch der Begriff «Chemie» fällt immer wieder in den Supportbemühungen der HFC-Fankurve und erinnert an den Zusatz, den der Klub seit seiner Ausgliederung 1966 bis zur deutschen Wiedervereinigung aufgrund der regionalen Chemieindustrie im Namen trug.

Verschwunden ist bis auf die denkmalgeschützte Aussenmauer und die Torbögen auch das Kurt-Wabbel-Stadion. Der seit 2011 existierende Neubau ist für das Duell gegen Jahn Regensburg aufgrund der sportlichen Baisse der Gastgeber mit 5867 Zuschauern nur spärlich gefüllt. Die «Saalefront» sowie deren Jugend-Ableger (Sektion 19), die zweite Ultrà-Gruppe mit dem Namen «Surreale» und einige befreundete Anhänger aus Erfurt und Leipzig werten das Stadionerlebnis zumindest akustisch auf.

Beim 1:2 gegen formstarke Regensburger haben sie einmal mehr wenig zu feiern, obschon der erwähnte HFC-Messias Baumann seine Treffsicherheit auch gegen den Jahn unter Beweis stellt. Sein Führungstor kontern die Gäste mit einem Doppelschlag tief in der zweiten Halbzeit. Besonders der Distanzschuss zum Ausgleich verdient dabei das Prädikat «weltklasse». Oder wie Händel schlicht gesagt hätte: «Halleluja!»

Viktoria Köln - Erzgebirge Aue

Samstagnachmittag, Profifussball in Köln, die Akteure in Rot-Weiss wärmen sich auf dem Rasen auf. Doch nicht etwa Annenmaykantereit, sondern die Stimme von Guido Cantz dröhnt aus den Lautsprechern. Und das, obwohl Henning und May im Stadion sind – allerdings nicht in der Person von Henning May, dem Leadsänger der genannten Kölner Band, sondern in Form der beiden Spieler Bryan Henning und Niklas May von Viktoria Köln.

Der Drittligist von der Schäl Sick – also der rechten (und im Kölner Jargon «falschen») Rheinseite – ist aus sportlicher Sicht die zweite Kraft der Stadt, auch weil der Traditionsverein und Erzrivale Fortuna Köln seit einigen Jahren nur noch in der Regionalliga spielt. Ambitionierter sind die Pläne im Sportpark Höhenberg, der über eine sehenswerte Giebeldachkonstruktion verfügt und zu diesem Verfolgerduell gegen Aue 4093 Zuschauer beherbergt.

Der Erfolg im Osten Kölns geht zu grossen Teilen auf den im Frühling verstorbenen Mäzen Franz-Josef Wernze zurück, dessen finanzielles Engagement die 2010 gegründete Viktoria erst in den Profifussball gehievt hat. Auch Lokalmatador und Spassvogel Cantz hat seine Finger im Spiel, wenn auch nur als selbsternannter «Premiumpartner». Seit 2019 spielt der Klub in der dritten Liga, auch dank der Lizenzübernahme des FC Junkersdorf und dem damit erkauften Startrecht für die fünftklassige Oberliga zeigte der Weg für die Kölner in weniger als einer Dekade derart rasant nach oben. Von einer traditionellen Klubgeschichte ist man im Stadtteil Höhenberg trotz Berufung auf den Ursprungsverein von 1904 weit entfernt, entsprechend überschaubar präsentiert sich auch die Anhängerschaft.

Der Kern dieser schart sich auf der Stahlrohrtribüne im Block 11 hinter dem Tor. Obschon 2018 im Derby vom städtischen Lokalrivalen präsentiert, flaggt der Kern der Viktoria-Fanszene weiter mit einem nachgedruckten Exemplar der Zaunfahne «Juniors Höhenberg» an, die nach der Auflösung der «High Society Höhenberg» im Folgejahr die zentrale Fangruppierung darstellen. Grossartig Gehör verschafft sich die Fanszene an diesem Samstag nicht.

So haben die rund 300 Schachter auf den Stehplätzen entlang der Gegengerade und im separaten Sitzplatzbereich an der Grundlinie die Stimmungshoheit inne. Lange liebäugeln sie dank eines Doppelschlags trotz anfänglichem Rückstand mit drei Punkten, ehe den Gastgebern in der Nachspielzeit doch noch der umjubelte Ausgleich zum 2:2 gelingt.

FC Gspon - FC Tobias Mund

Wer über 100 Fussballspiele im Jahr besucht und damit zumindest in diesem Kontext nicht der gesellschaftlichen Norm entspricht, muss sich von seinem sozialen Umfeld einiges anhören lassen. «Du laugst deinen Körper aus» oder «Irgendwann passiert dir etwas» sind dabei zwei der Äusserungen, die ich immer wieder zu hören bekomme. Noch häufiger sind einzig die Fragen, die nicht das seelische oder physische Wohlbefinden thematisieren, sich aber ebenfalls ähneln: Wo warst du zuletzt, wo gehst du als nächstes hin, welches war dein bisher bestes Spiel, und welches das schönste Stadion, das du je besucht hast?

Immerhin auf die letzte Frage halte ich seit diesem Septemberwochenende eine Antwort bereit. Die «Ottmar Hitzfeld Arena» in Gspon ist nämlich nicht nur das höchstgelegenste Stadion Europas, sondern in meinen Augen auch das schönste. Benannt nach dem ehemaligen Schweizer Nationaltrainer thront es im Weiler oberhalb der Gemeinde Staldenried im Vispertal und ist nur mit der Seilbahn erreichbar.

Inmitten der wenigen Ferienhäuser und der ausruhenden Wanderer stört einzig der knatternde Motor eines Einachsschleppers die Idylle. Die zum Sportplatz gekarrten Bier- und Weissweinreserven sind der einzige Lohn, für den die Spieler der Walliser Bergdorfmeisterschaft antreten. Was aber nicht heissen soll, dass sie ihren speziellen Wettbewerb nicht ernst nehmen – im Gegenteil. Von Anfang Mai bis Ende September spielen sie in 14 Runden den Bergdorfmeister aus, Gspon ist Rekordsieger in der erstklassigen Gruppe A.

In diesem Jahr droht dem Gastgeber allerdings der Fall in die Zweitklassigkeit (Gruppe B). Dann nämlich, wenn im letzten Saisonspiel eine Niederlage resultiert und die Schützenhilfe ausbleibt. Ziemlich bald ist auf dem kleinen Spielfeld auf knapp 2000 Höhenmetern klar, dass der FCG auf ebendiese angewiesen ist, da er gegen die Gäste aus Mund mit 1:5 Toren in Rückstand liegt. Zwar drehen die Gsponer – wie vom Trainer prophezeit – nach dem Seitenwechsel in der dünnen Höhenluft auf und kommen auf 4:5 heran, der Ausgleich bleibt aber trotz Chancen in den Schlussminuten aus. Ein Happy End hält die Saison für die 50 Zuschauer dennoch bereit: Weil Gamsen den direkten Konkurrenten aus Unterbäch knapp schlägt, bleibt der FC Gspon erstklassig.