SJK Seinäjoki - IFK Mariehamn

«Uns mag eigentlich niemand», meint Lari Paski und zuckt mit den Schultern. Mit «uns» meint der langjährige Fan und mittlerweile Medienchef des SJK Seinäjoki seinen Arbeitgeber. Dieser entsprang 2007 einer innerstädtischen Fusion, spielte 2014 in der höchsten Liga und wurde ein Jahr darauf bereits finnischer Meister. Nebst einer hochmodernen Arena und einer erfolgreichen Jugendakademie hat SJK vor allem eines, was vielen anderen Klubs in der «Veikkausliiga» fehlt: Geld.

Immerhin haucht der Klub der verschlafenen 65‘000-Einwohner-Gemeinde an jedem zweiten Wochenende etwas Leben ein, wenn auch davon am Samstagvormittag noch wenig zu spüren ist: Im schlecht besuchten Einkaufszentrum wird ein Frischkäse als grosses Top-Angebot angepriesen, aus den Lautsprechern hallt «Radio Suomipop» und ein Burgerladen bewirbt unter dem gewöhnungsbedürftigen Namen «Big Mama» eine Spezialkreation. Auch draussen wird man das Gefühl nicht los, die Herbsttristesse habe in Seinäjoki bereits im August Einzug gehalten. Ein Verkehrsschild steht windschief am Strassenrand, dem schweigende Seniorenpaare mit nichtssagender Miene scheinbar ziellos entlangschlurfen. Das Stadtzentrum wirkt eher zweckmässig, denn schön – von einer rostigen Statue in Form eines Elchs einmal abgesehen, der in Rom oder Paris aber wenn überhaupt nur einige Hunde Beachtung schenken würden.

Auch das Stadion wirkt wie in die letzten Waldausläufer hineingefräst. Vor dem Neubau stehen eine Bühne für musikalische Darbietungen und kleine Fussballfelder für die Familien bereit, während im Innern mit «Klopit» immerhin eine kleine Gruppe bemüht ist, etwas Stimmung im sterilen Neubau zu entfachen. Der Aussenseiter aus Mariehamn, der trotz blauem Logo in Grün-Weiss antritt, geht dank eines Sonntagsschusses kurz vor der Pause in Führung. Für den Gastgeber Seinäjoki, der vom Bruder von Lukas Hradecky angeführt wird, kommt es nach dem Seitenwechsel noch schlimmer: Ein Goaliefehler steht am Ursprung des 2. Treffers für die Gäste, die in der Folge aber zu wenig für das Spiel tun und innert weniger Minuten erst das Anschlusstor und dann auch den Ausgleich hinnehmen müssen. Als sich die 3402 Zuschauer bereits mit dem Remis abgefunden haben, gelingt dem SJK tief in der Nachspielzeit gar noch das 3:2, das den beiden einzigen Gästefans einige Tränen über die Backen kullern lässt – verständlich nach derart bitterem Spielverlauf und der Aussicht auf eine 10-stündige Heimreise inklusive einer Fahrt mit der Fähre zurück auf die Aland-Inseln.

Gelöster präsentiert sich die Stimmung im Medienraum. Hier ist der offizielle Teil der Pressekonferenz mittlerweile zu Ende, die Kamera abgeschaltet und die Gruppe auf ein Quintett aus Medienchef Lari, SJK-Trainer Joaquin Gomez, einen Fotografen, einen Journalisten und mich geschrumpft. Längst ist es eine Männerrunde, die nicht mehr nur über das Spiel und den (finnischen) Fussball sinniert. «Das machen wir nach jedem Heimspiel so», erwähnt Lari schmunzelnd. Dass sich in Seinäjoki trotz fehlender Tradition ein geselliges Vereinsleben entwickelt hat, unterstreicht auch Trainer Gomez’ Aussage beim Hinausgehen: «Danke euch, ihr seid echt preiswerte Therapeuten.»

Vaasan PS - KTP Kotka

Freitagnachmittag an der Uferpromenade in Vaasa. Ein Barsch zappelt in der Reuse russischsprachiger Fischer, Birkenblätter und Schilfrohre beugen sich dem Westwind, auf dem Wasser glänzt ein Ölfilm, während darunter Blaualgen – ein Überbleibsel vergangener Hitzetage – Schwimmbegeisterte vor einer Abkühlung in Ufernähe abschrecken. Eine Schar Gänse fliegt mit lautem Geschnatter dicht über die Wasseroberfläche, während sich auf der Brücke dahinter zum letzten Mal in dieser Woche der Feierabendverkehr staut.

An der Bootsanlegestelle lädt eine Familie Proviantboxen aus dem Kofferraum ihres Autos, nebenan trägt eine Gruppe junger Erwachsener gut gelaunt Bierfässer über den Steg. Sie beladen Boote wie die «Queen» oder den «Flipper», schnittigere Modelle tragen Namen wie «Hawk», «Shark» oder «Falcon». Bald fahren sie hinaus auf die Inseln im Bottnischen Meerbusen, um am letzten Augustwochenende traditionell «Venetsialaiset», den Abschluss der Boot- und Campingsaison, zu feiern.

Nur von Fussball fehlt im Herzen der 68‘000-Einwohner-Stadt im Westen Finnlands jede Spur. In den Bars am Marktplatz sitzen keine Fans mit baumelnden Schals an den Händen und selbst auf dem Weg zum Stadion sind weder zugeklebte Ampelsäulen noch Polizisten mit grimmigem Gesichtsausdruck und in die Hüfte gestemmten Händen zu erblicken. Dabei steht im Stadtviertel Hietalahti bereits seit Mitte der 1930er-Jahre ein Fussballstadion, dessen Haupttribüne bis zum heutigen Tag besteht.

Mit den «Geezers» gehört nebst der mittlerweile gesperrten Holztribüne auch eine kleine Fanszene seit vielen Jahren zum Inventar des Vaasan PS (VPS), zählt die Gruppe mit Gründungsjahr 1998 doch zu den ältesten des Landes. Sie verfolgt das Treiben auf dem Kunstrasen mal schweigend und mal eine finnische Adaption eines Kurvenklassikers von Lech Poznan singend, während «Vepsu» seine beneidenswerte Form unterstreicht und dank eines 2:1 gegen Kotka vor 2987 Zuschauern den neunten Sieg in Folge einfährt.

FC Widnau - FC St. Gallen

Geht in den Westschweizer Gästesektoren der Super League auch heute noch regelmässig nach 65 Minuten das Bier aus, war dies seitens des FC Widnau eine Meisterleistung. Darüber war man sich im Nachgang der Cup-Partie im Lager der St. Galler Fans einig. Trotz 6350 Zuschauern, einer Zahl von der Rekordmeister GC meist nur träumen kann, gab es auf der Sportanlage Aegeten keinerlei Wutanfälle verzweifelter Biertrinker – im Gegenteil: Eine originelle Willkommensbotschaft, ein weitläufiger Sektor, ein vielfältiges Verpflegungsangebot sowie ein simples Einlassprozedere liessen die grün-weisse Anhängerschaft für einmal tatsächlich als willkommene Gäste fühlen.

Der Rheintaler Klub verdiente sich die stehenden Ovationen auf der eigens aufgebauten Tribüne aber nicht nur wegen der einwandfreien Organisation, sondern auch aufgrund des sportlich sehr ansprechenden Auftritts, etwa in Form des Traumtors (eine Direktabnahme aus spitzem Winkel) zur zwischenzeitlichen Führung oder der tollen Leistung des 17-jährigen Leo Hetzel im FCW-Gehäuse.

All dies liess über die Tatsache hinwegblicken, dass sich der FC St. Gallen beim 1:2 aus Sicht von Widnau an einem Vertreter aus der fünfthöchsten Spielklasse fast die Zähne ausgebissen hatte. Vor allem aber verstummt durch ein solches Fussballfest auch Kritik, die eigentlich angebracht ist: Wenn sich nämlich Amateurklubs aus Genf, Bern oder Zürich durch regional gegliederte Lostöpfe und vermeintliche Traumlose gezwungen sehen, ihr Heimrecht abzutauschen, geht die Magie des Schweizer Cups verloren.

Olympiakos Piräus - KRC Genk

15 der letzten 20 Meisterpokale Griechenlands gingen in die Hände von Olympiakos. Und zumindest von aussen wirkt der Rekordmeister mit seinen prall gefüllten Vitrinen im Innern der modernen Haupttribüne denn auch glanzvoller und weniger verrucht als seine beiden Athener Kontrahenten Panathinaikos und AEK.

Dabei ist Piräus nicht etwa ein schmucker Ort am Mittelmeer, sondern ein hektisches Industriezentrum mit dem fünftgrössten Hafen Europas. Längst ist die Stadt mit Athen zusammengeschmolzen und per Metro aus dessen Zentrum in einer Viertelstunde zu erreichen. Immerhin liegt mit «Mikrolimano» ein schönes Hafenbecken unweit vom Karaiskakis-Stadion, an dessen Promenade zahlreiche Olympiakos-Fans die Zeit vor dem Spiel zum gemeinsamen Nachtessen nutzen.

Dies bot sich angesichts der Anstosszeit um 22 Uhr auch an. Aufgrund langer Nachspielzeiten erstreckte sich die Partie prompt über zwei Tage, entschieden war sie – zumindest resultattechnisch – aber bereits nach 22 Sekunden. Gleich der erste Angriff der Hausherren war von Erfolg gekrönt gewesen, danach blieb Olympiakos im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde zur Europa League vieles schuldig – allen voran auf den Rängen. Trotz dem frühen 1:0 und einem mit 24’123 Zuschauern gut gefüllten Stadion schien die rot-weisse Fanszene um das «Gate 7» nicht sonderlich motiviert. Zwar erreichten die Gesänge der Freunde der berüchtigten Gruppen «Delije» (Roter Stern Belgrad) und «Fratria» (Spartak Moskau) Lautstärken, die Stimmungsliebhaber in vielen Stadien Westeuropas vergeblich suchen, doch ebenso oft gab es minutenlange Durchhänger; besonders in der wichtigen Schlussphase, in der Genk beinahe noch den Ausgleich erzielt hätte.

Eine Frage wollte ich zum Ende meiner Athen-Reise nicht unbeantwortet lassen und wandte mich deshalb nach Abpfiff an einen Fotografen, den ich tags zuvor bereits am Spielfeldrand bei Panathinaikos gesehen hatte. Auf mein Erkunden hin, wer denn jetzt im Dreieck um AEK, PAO und Olympiakos der jeweilige Erzrivale des anderen sei, entgegnete er nur trocken: «Hier hasst jeder jeden.»

Panathinaikos Athen - Olympique Marseille

In den verwinkelten Gassen im Viertel Ambelokipi, die sich wie unzählige Adern um das Apostolos-Nikolaidis-Stadion schlängeln, pulsiert das grün-weisse Herz Athens. Hier an den bröckelnden Mauern des «Leoforos», wie die Spielstätte von Panathinaikos im Volksmund schlicht genannt wird, werden die Geschichten vergangener Triumphe, ausgeprägter Rivalitäten und grosser Träume erzählt.

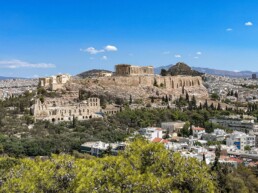

Doch die griechische Hauptstadt bietet weit mehr als verzierte Stadionmauern und verruchte Nebenstrassen. Wer seine Basis klug – etwa um den Platz Monastiraki – wählt und der Hochsommerhitze zu trotzen vermag, kann das Zentrum Athens, in dessen Ballungsraum über drei Millionen Menschen leben, fussläufig erkunden: vom Tempel des Hephaistos, über die Agora, dem Odeon des Herodes Atticus bis zur Akropolis. Auch der Syntagma-Platz mit seinen Evzonen, die klassizistische Zappeion-Baute oder das historische Panathinaiko-Stadion beeindrucken. Entspannung und Übersicht bieten die Aussicht vom Philopapposhügel oder dem Lykabettus und auch das Quartier Plaka ist – wie das Anarchistenviertel Exarchia – einen Besuch wert.

Wie viele griechische Vereine unterhält auch der «Gesamtathener Sportklub» Panathinaikos Athlitikos Omilos (PAO) zahlreiche Abteilungen, deren Teams sich nebst dem Fussball etwa im Basket-, Volley- oder Wasserball messen und besonders bei Lokalduellen zahlreich von der grün-weissen Anhängerschaft unterstützt werden. Diese tritt unter dem Namen «Gate 13» auf, was mit der Gründung Ende 1966 die älteste Fan-Vereinigung des Landes darstellt.

Wie bei den grossen Partien im Ligaalltag sind auch in der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League gegen Olympique Marseille angesichts der besonderen Ausgangslage (die Gäste pflegen eine Freundschaft zum Erzrivalen AEK Athen) keine auswärtigen Fans zugelassen. Laut wird es dennoch immer wieder, besonders in der zweiten Halbzeit, als den 11’270 Zuschauern nach einem Platzverweis gegen die Südfranzosen bewusst wird, dass PAO hier nicht nur mit-, sondern auch um den Sieg spielen kann. Tatsächlich fällt in der 83. Minute das 1:0 für die Griechen, das am Fusse des Lykabettus kollektive Ekstase hervorruft.

Am Vortag hätte zudem das CL-Qualispiel zwischen AEK Athen und Dinamo Zagreb besucht werden sollen. Nachdem ein Fan bei Zusammenstössen getötet wurde, sagte die Uefa diese Partie kurzfristig ab. Für das Schweizer Radio und Fernsehen habe ich die Geschehnisse hier eingeordnet.

FSV Mainz 05 - FC St. Gallen

Um das Trainingslager in Österreich mit einem aussagekräftigen Testspiel zu beschliessen, scheute der Bundesligist aus Mainz keine Kosten und Mühen und flog den FC St. Gallen per Charter nach Salzburg ein. Eine kürzere Anreise bot sich da unserer Reisegruppe, für welche sich die Partie perfekt in die Heimfahrt aus dem Salzkammergut integrieren liess.

Als Schauplatz für das freundschaftliche Duell diente die Heimat des Salzburger AK im Quartier Nonntal. Auch wenn beim österreichischen Viertligisten und ältesten Klub der Stadt die einstige Holztribüne mittlerweile einem modernen Betonkomplex mit integrierten Sitzgelegenheiten und Vereinsheim gewichen ist, überzeugt der Sportplatz dank seiner Aussicht auf die Festung Hohensalzburg.

Die Mehrheit der 300 Zuschauer setzte sich aus älteren Personen aus der FSV-Anhängerschaft zusammen, die ihren Klub ins Trainingslager nach Schladming begleitet hatten. Sie sahen, wie die Rheinhessen in der Hauptprobe von Beginn weg ein hohes Tempo vorlegten und zum Schluss einen verdienten 4:1-Erfolg feierten. Ob ein solcher Tagesausflug während der Meisterschaft hingegen auch für den Gegner aus St. Gallen einen konkreten Mehrwert darstellte, wage ich zu bezweifeln.

Dynamo Ceske Budejovice - SK Slavia Praha

«Wer hat’s erfunden?», lautet ein in der Schweiz bekannter Slogan eines Kräuterbonbons. Während im Werbespot bei der Antwort («Die Schweizer») auch durch das energische Auftreten des Protagonisten keine zwei Meinungen aufkommen, sieht dies im tschechischen Ceske Budejovice bei der gleichen Frage anders aus. Streitpunkt ist hier seit mehreren Jahrhunderten aber keine Pastille, sondern das Bier «Budweiser» sowie die damit verbundenen Namensrechte, die in einem der grössten interkontinentalen Markenrechtsstreits sowohl die Tschechen (Budweiser Budvar) als auch der US-amerikanische Braukonzern Anheuser-Busch für sich beanspruchen.

Summa summarum lässt sich sagen, dass der weltbekannte Name «Budweiser» in Nordamerika der dort ansässigen Brauereigruppe für die Nutzung zusteht, während im Rest der Welt (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs) die Rechte beim tschechischen Pendant liegen. Deutlich weniger bekannt ist der lokale Fussballklub Dynamo Ceske Budejovice. Dies liegt vor allem am bescheidenen Palmarès der Schwarz-Weissen, die in ihrer Geschichte einzig drei Zweitligameisterschaften sowie jeweils einen sechsten Platz im nationalen Oberhaus als grösste Erfolge verzeichnen können.

Das Auswärtsspiel in Südböhmen gehört für die Slavia-Fans denn auch eher zum Pflichtprogramm als zur Kür, dennoch reisen diese in grosser Zahl an. Wie bereits am Vortag in Zlin sehen sie einen Aussenseiter in Form des Heimteams, der überraschend gut mithält und nach dem Seitenwechsel gar den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt. Zum Schluss muss sich Budweis aber unglücklich mit 1:3 geschlagen geben, wobei die Gäste auch noch einen Penalty verschiessen. Überzeugender war da der Auftritt der Prager Fans am Rand der Gegentribüne des Stadions «Strelecky ostrov».

Dieses ist gegen die Hauptstädter mit 6681 Zuschauern bis auf den letzten Platz belegt und verdankt seinen Namen der Lage auf der Halbinsel, die sich durch die Umschliessung der Flüsse Moldau und Maltsch ergibt. Besondere Blickfänge stellen nebst der freistehenden Haupttribüne der Turm des dahinterliegenden Wasserreservoirs sowie der Schlot des traditionsreichen Bleistiftherstellers «Koh-i-Noor Hardtmuth» dar.

FC Zlin - AC Sparta Praha

In Zeiten abstruser Verschwörungstheorien ist nicht auszuschliessen, dass in irgendeiner Telegram-Gruppe steht, wieso es kein Zufall ist, dass hier nach einem Spielbesuch in L-I-N-Z am Folgetag ausgerechnet aus Z-L-I-N berichtet wird – wo, wiederum in einer Industriestadt, ein Team aus der Hauptstadt mitsamt grossem Anhang gastiert.

Die 75’000-Einwohner-Gemeinde im Osten Tschechiens präsentiert sich wenig spektakulär, der Spielbesuch bleibt dennoch positiv in Erinnerung: Am Bierstand enervieren sich rauchende Senioren mit Vokuhila und Dreiviertelhosen über den Schiedsrichter, Fotografen führen ihre bedingt motivierten Töchter pflichtbewusst in ihre Leidenschaft ein, die aufgetakelte Medienverantwortliche geniesst die ihr im Zwei-Wochen-Turnus geschenkte Aufmerksamkeit und in der Pause spielen Kinder entweder auf der ausgebleichten Hüpfburg oder in den Trikots der beiden Klubs auf einem Kleinfeld. Am Hügel hinter dem Stadion sitzen Familien auf Picknicktüchern und verfolgen das Spiel kostenlos, während auf der Weste der TV-Leute noch der alte Sponsorenname des Klubs prangt (und davon hatte dieser alleine in den letzten zwei Jahrzehnten drei).

Auch die Fanszene des FC Zlin überzeugt: Rund 60 Anhänger unterstützen ihre «Sevci» (Schuster) durchgehend hinter einer schönen Zaunfahne und sorgen mit Choreos, Spruchbändern sowie Pyroeinlagen für einen unerwarteten Lichtblick. Auch auf dem Rasen präsentiert sich der vermeintliche Aussenseiter angriffslustig und bejubelt gar den Führungstreffer, die Freude darüber wird jedoch vom VAR jäh erstickt.

Der Meister aus Prag wird zwar von vielen Fans begleitet, diese wähnen sich aber noch in der Sommerpause. Auch ihr Team agiert lethargisch und kommt beim 0:1 aus Sicht Zlins erst zum Schluss auf Touren. Zum grossen Entrüsten der 5521 Zuschauer spricht der Schiedsrichter den Pragern spät einen Penalty zu, den diese zum schmeichelhaften Auswärtssieg nutzen. Wie so oft war dem Tüchtigen das Glück auch dieses Mal nicht hold – wenn daran mal nur nichts faul ist…

Linzer ASK - SK Rapid Wien

Nicht immer braucht es im Fussball Meistertitel und glitzernde Pokale, um Grössenwahn auszulösen. In Linz zum Beispiel reicht bereits ein neues Stadion für Anzeichen von Realitätsverlust. Nur so nämlich lassen sich in der Arbeiter- und Industriestadt Preise von 80 Euro auf der Gegentribüne zum Saisonauftakt gegen Rapid Wien erklären.

Trotz der namhaften Begegnung unter Flutlicht bleibt so im Zentrum des Oberrangs ein Sektor gesperrt und auch die Haupttribüne, deren Sitzgelegenheiten gar nicht erst im öffentlichen Verkauf angeboten werden, ist nur sehr spärlich besetzt. An Galgenhumor grenzt angesichts dessen die Aussage des Linzer Bürgermeisters, der den wissenschaftlich erwiesenen «New Stadium Effect» ziemlich eigens interpretierte und vor Stadioneröffnung hohe Zuschauerzahlen aufgrund von Groundhoppern prophezeite.

Tatsächlich sind mit 16’790 Zuschauern drei respektive gar zehn Mal mehr Fans als bei meinen zwei vorherigen Besuchen bei LASK-Heimspielen anwesend, die Gründe hierfür sind aber anderweitig zu finden: Einmal spielten die Athletiker im Paschinger Exil, während beim ersten Besuch auf der Gugl noch Regionalliga gespielt wurde. Und der SK Rapid zieht als Gegner halt schlicht mehr als der Villacher SV.

Mit dem sportlichen Aufschwung der letzten Jahre – der LASK spielt seit der Saison 2018/19 stets international – ist in der Stahlstadt auch die Fankurve gewachsen und hat an Reife gewonnen, obschon mit den «Boys Lentia» (und beinahe auch den «Viking») eine der relevantesten Gruppen der Fanszene dem oberösterreichischen Rapid-Fanklub «Green Lions» zum Opfer gefallen ist. In der neuen Heimat prangt vor dem Heimblock eine Zaunfahne mit der Aufschrift «Landstrassler», die auf der gleichnamigen Einkaufsstrasse im Stadtzentrum gründet. In der zweiten Halbzeit wird dieses Transparent durch eines mit der Aufschrift «Dressen nur in den Farben, die uns die Gründerväter gaben» ersetzt, das mitunter gegen den unerwünschten Rosa-Ausweichdress der Mannschaft protestiert. Tatsächlich produzieren die Linzer seit Jahren verwerfliche Trikots, die in der aktuellen Ausgabe – abseits des gelben Farbtons einer Bank – nebst dem eigentlichen Klubwappen auch eine abstrahierte Form davon aufweisen.

Davon deutlich weniger irritiert zeigen sich die Akteure der Gäste, die in einem ausgeglichenen Spiel noch vor der Pause verdient in Führung gehen. Die Hauptstädter rennen seit einigen Jahren den eigenen Erwartungen hinterher, weshalb diese konstant nach unten korrigiert werden müssen. Nun soll ohne Druck (auch seitens der aktiven Fanszene) und mit einem moderaten Saisonziel die vermeintliche Talsohle endlich wieder verlassen werden.

Lange sieht es in Linz so aus, als ob die Wiener zum Saisonauftakt drei kaum budgetierte Punkte einfahren würde, ehe in der Nachspielzeit der Nachspielzeit doch noch der Ausgleich fällt. Während die Heimkurve das 1:1 ausgiebig feiert, trotten die Rapid-Spieler ernüchtert vor die Zäune des Gästeblocks, die derart hoch und beängstigend ausfallen, dass man meinen könnte, bei den «Green Lions» handle es sich tatsächlich um grüne Raubkatzen.

Wacker Burghausen - FC Bayern München II

Ist die Rede von «grossen Sportvereinen», denken die wenigsten Menschen an Wacker Burghausen. Dabei umfasst der 1930 für die Arbeiter des gleichnamigen Chemiekonzerns gegründete Klub rund 25 Abteilungen, darunter etwa Amateurfunk, Cricket, Fechten oder Segeln. Die grösste Bekanntheit erlangten die Fussballer Wackers, die 2002 den Aufstieg in die 2. Bundesliga realisierten. Trotz des sportlichen Erfolgs fiel die finanzielle Unterstützung seitens der Unternehmerfamilie Wacker in der Vereinsgeschichte nie derart ins Gewicht.

Prompt stiegen Wackers Fussballer 2007 aus der 2. Bundesliga ab und mussten sieben Jahre später gar den Gang in die viertklassige Regionalliga antreten, in der Burghausen seither spielt. Auf die Abstiege hat der Klub mit einer Reamateurisierung der Fussballabteilung reagiert und so wird in Oberbayern vor der neuen Spielzeit auch nicht von der Rückkehr in den Profifussball, sondern von der DFB-Pokal-Qualifikation als primärem Saisonziel gesprochen.

Bevor in der Neustadt im Norden, wo Industrie und Gewerbe angesiedelt sind, der Auftakt zur Regionalliga-Saison 2023/24 erfolgt, lohnt sich ein Besuch der Altstadt am Fusse des Burghügels. Mit über einem Kilometer gilt die sich auf dem langgezogenen Bergrücken erstreckende Anlage aus Travertin als längste Burg der Welt und diente den bayerischen Herrschern im Mittelalter einst als Nebenresidenz. Besonders ein Blick von der anderen Uferseite der Salzach, die hier die Grenze zu Österreich bildet, entpuppt sich als sehenswert.

In der Wacker-Arena empfangen uns nebst 2040 Zuschauern Regenschauer und rot-weisse Rauchschwaden. Für letztere sind die rund 300 Anhänger der Münchner Amateure verantwortlich, die wie ihr Konterpart während des ganzen Spiels für ansprechende Stimmung sorgen. Auch nach dem Schlusspfiff ebbt diese auf beiden Seiten nicht ab, schliesslich dürfen die Bayern beim 3:3 den späten Ausgleich bejubeln, während für die Heimfans in der Westkurve der vermeintlich missglückte Saisonstart nach einem 0:2-Rückstand mit einem Punktgewinn versöhnlich endet.

Trotz überschaubarer Grösse besteht dort mit «Die Fanaten» bereits seit 1977 ein Fanklub und auch die Grupo Somosa (2002) blickt auf über zwei Jahrzehnte Ultrà-Dasein zurück. Nicht mehr optisch in Erscheinung treten hingegen die 2003 gegründeten Ultras Black Side. Der sportlich als auch fantechnisch attraktive Gegner liess mich dennoch leise hoffen, die Gruppe, welche weiterhin Kontakte zu «The Unity» von Borussia Dortmund pflegt, würde die Feierlichkeiten rund um ihr 20-jähriges Bestehen auf das Heimspiel zum Saisonauftakt legen. Das Jubiläum scheint tatsächlich geplant – allerdings bei einem Auswärtsspiel. Aufatmen bei der Polizei und enttäuschtes Seufzen bei der Lokalpresse, nachdem die Jungs den Burgfrieden in der Kleinstadt bereits einmal gehörig strapaziert hatten.